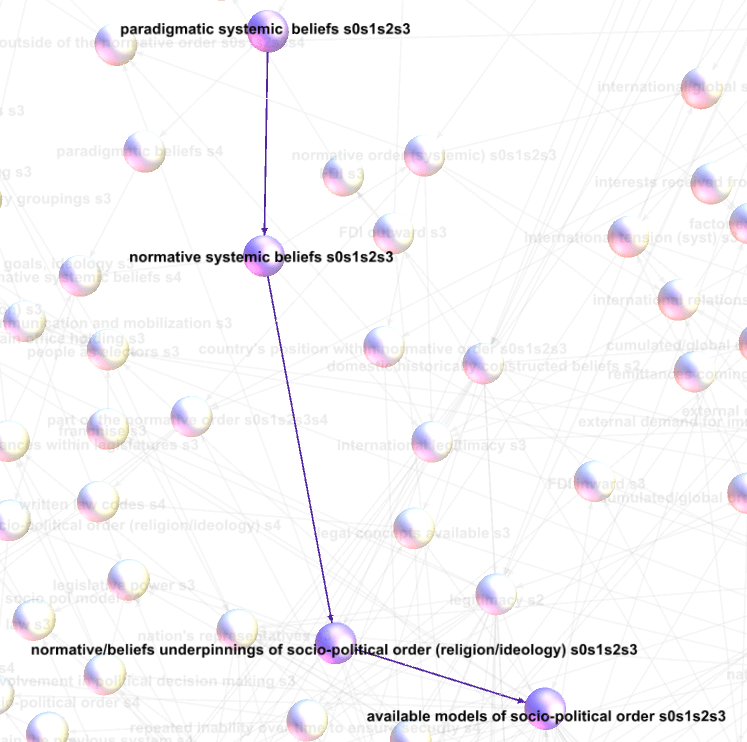

Il est doublement crucial d'évaluer si nous sommes sur le point d'assister à un changement de paradigme. Tout d'abord, en tant qu'êtres humains vivant au sein de sociétés, si un tel changement se produit, alors nous devons être prêts à faire face aux bouleversements qui précèdent et accompagnent des révolutions aussi profondes, car des enjeux, tant idéologiques que matériels, sont à l'œuvre pour tenter de bloquer le changement. Nous devons également comprendre ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions dans nos vies, en espérant qu'elles interviennent au bon moment, afin d'atténuer les effets négatifs et de favoriser les effets positifs.

Deuxièmement, en termes de prospective stratégique et d'analyse d'alerte, les couches d'idées les plus profondes qui organisent les sociétés et leurs interactions sont des cadres fondamentaux, dans lesquels toute compréhension doit se situer. Si des changements sont en cours, ils modifieront de force l'avenir, alors que le présent est très probablement déjà affecté, ce qui donne lieu à un sentiment d'imprévisibilité. En fait, ce n'est pas tant qu'une nouvelle imprévisibilité s'installe, mais que les lentilles à travers lesquelles le monde est analysé et ensuite mis en œuvre sont inadéquates.

Deuxièmement, en termes de prospective stratégique et d'analyse d'alerte, les couches d'idées les plus profondes qui organisent les sociétés et leurs interactions sont des cadres fondamentaux, dans lesquels toute compréhension doit se situer. Si des changements sont en cours, ils modifieront de force l'avenir, alors que le présent est très probablement déjà affecté, ce qui donne lieu à un sentiment d'imprévisibilité. En fait, ce n'est pas tant qu'une nouvelle imprévisibilité s'installe, mais que les lentilles à travers lesquelles le monde est analysé et ensuite mis en œuvre sont inadéquates.

Paradigme : Modernité

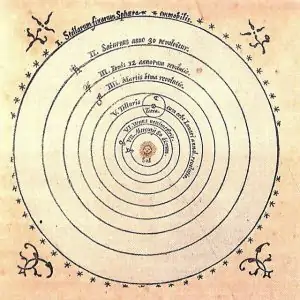

Les paradigmes englobent les schémas de pensée et les ensembles de pratiques connexes, qui "pendant un certain temps, fournissent des problèmes et des solutions modèles" (Kuhn, viii). L'utilisation contemporaine du mot vient de l'ouvrage de Kuhn La structure des révolutions scientifiques (Version .pdf), et donc de la science dure. Nous utilisons ici son application à l'histoire (et aux sciences sociales). D'un point de vue européen (et occidental), par exemple, nous aurions ainsi le Moyen-Âge, la Modernité, quelque chose de nouveau encore sans nom. Grâce au processus de modernisation, la Modernité a atteint la plus grande partie du globe avec des calendriers, des succès, des profondeurs d'impact et finalement des versions variables, et est donc un paradigme qui est pertinent à l'échelle mondiale.

La modernité est définie par le sociologue Anthony Giddens que

"associé à

(1) un certain ensemble d'attitudes envers le monde, l'idée du monde comme une transformation ouverte par l'intervention humaine ;

(2) un ensemble d'institutions économiques, en particulier la production industrielle et l'économie de marché ;

(3) un certain nombre d'institutions politiques, y compris l'État-nation et la démocratie de masse.

C'est en grande partie grâce à ces caractéristiques que la modernité est beaucoup plus dynamique que tout autre type d'ordre social antérieur. C'est une société - plus techniquement, un complexe d'institutions - qui, contrairement aux cultures précédentes, vit dans l'avenir plutôt que dans le passé". Conversations avec Anthony Giddens : Donner du sens à la modernité 1998, p.94.

C'est ce qu'une grande partie du monde a connu au cours des derniers siècles, à tout le moins pendant la majeure partie du XXe siècle, et qui pourrait bien être sur le point de disparaître (Lavoix, 2005 : 20).

Parmi les exemples de changements de paradigmes antérieurs, on peut citer, en Europe, le passage du pré-moderne au moderne (fin du Moyen-Âge et Renaissance), un changement similaire ayant lieu dans toute l'Eurasie, comme le montrent LiebermanLa transformation de Meiji au Japon, L'iconoclasme à l'ère du 4 mai en Chine, pour reprendre le titre de Yü-sheng Lin.

Les signes d'un changement de paradigme : Crise

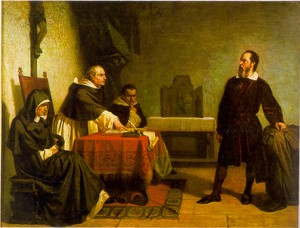

Selon Kuhn, le changement de paradigme lui-même est relativement soudain et non structuré. Avant qu'il ne se produise, une crise survient, qui est "provoquée par l'accumulation d'anomalies sous le paradigme précédent". (caillebotte et couverture, 218). En science, cela signifie des débats. Dans la vie historique, cela signifie le plus souvent des luttes et des conflits, alors que les problèmes ne trouvent plus de solutions.

Selon Kuhn, le changement de paradigme lui-même est relativement soudain et non structuré. Avant qu'il ne se produise, une crise survient, qui est "provoquée par l'accumulation d'anomalies sous le paradigme précédent". (caillebotte et couverture, 218). En science, cela signifie des débats. Dans la vie historique, cela signifie le plus souvent des luttes et des conflits, alors que les problèmes ne trouvent plus de solutions.

Dans notre tentative d'application de la théorie de Kuhn à l'histoire, il se peut que l'ancien et le nouveau paradigme cohabitent avec les luttes entre les deux (et leurs "partisans"), ou que l'ancien paradigme inefficace qui tente de survivre aux attaques de ceux qui le voient et le comprennent ne soit plus adéquat. La crise se poursuivra jusqu'à ce qu'un nouveau paradigme efficace émerge et que le changement (l'adoption complète du nouveau paradigme) ait lieu. Les bouleversements devraient se poursuivre pendant un certain temps, à mesure que des institutions humaines connexes seront créées et s'emploieront à stabiliser la situation.

Comme l'a souligné Ertman dans le cas de la recherche de nouveaux modèles adéquats d'organisations sociopolitiques, les enjeux idéologiques et matériels de l'ancien paradigme, et de toutes les institutions et couches de croyances qui en découlent, bloquent la pleine émergence du nouveau paradigme ou la recherche de nouvelles solutions. Les dynamiques les plus susceptibles d'être à l'œuvre ont été présentées dans les Chroniques d'Everstate, de manière fictive pour en faciliter la compréhension : Les enjeux idéologiques d'une vision du monde dépassée et Les enjeux matériels d'une vision du monde dépassée.

Une crise paradigmatique est probablement progressive, avec des pics mais aussi une accumulation de tensions. La prise de conscience du changement nécessaire ne se fait probablement que lentement. Lorsque la prise de conscience est suffisante, ce qui, pour nous, peut être maintenantL'émergence du nouveau paradigme, le changement lui-même, n'est peut-être pas loin ; pourtant, des efforts de compréhension et d'adaptation sont plus que jamais nécessaires, tandis que la lutte pour maintenir l'ancien paradigme et ses avantages se poursuit sans relâche et risque même de se renforcer.

Les multiples crises (la falaise environnementale pour reprendre les mots de Jeremy Grantham, la crise de la dette souveraine, la crise financière, la crise économique mondiale, l'insécurité mondiale de l'eau, l'épuisement ou l'insuffisance des ressources, les tensions internationales, etc.) que nous vivons actuellement pourrait en fait être bien plus que la "simple" juxtaposition de crises sans lien entre elles. Elles pourraient indiquer que nous sommes en pleine crise de paradigme.

Quitter la modernité ?

Nous vivrions ainsi à proximité d'une changement de paradigmequi nous ferait quitter la modernité. Une telle transition signifierait que nos perceptions, nos visions du monde, notre compréhension, mais aussi les ensembles de pratiques qui en découlent, changent. Ils doivent le faire car ils n'apportent plus de solutions, car les changements sont exigés par l'incapacité du paradigme précédent à aider les sociétés humaines à donner un sens au monde et donc à survivre. Cela n'implique pas que toutes les croyances et pratiques antérieures disparaissent, mais qu'elles peuvent être perçues, utilisées, interprétées autrement, même si certaines d'entre elles disparaîtront aussi totalement.

Nous vivrions ainsi à proximité d'une changement de paradigmequi nous ferait quitter la modernité. Une telle transition signifierait que nos perceptions, nos visions du monde, notre compréhension, mais aussi les ensembles de pratiques qui en découlent, changent. Ils doivent le faire car ils n'apportent plus de solutions, car les changements sont exigés par l'incapacité du paradigme précédent à aider les sociétés humaines à donner un sens au monde et donc à survivre. Cela n'implique pas que toutes les croyances et pratiques antérieures disparaissent, mais qu'elles peuvent être perçues, utilisées, interprétées autrement, même si certaines d'entre elles disparaîtront aussi totalement.

Compte tenu de l'impact potentiel énorme qu'une crise et un changement de paradigme auraient, il est nécessaire d'essayer de surveiller si cela se produit réellement et ce qui se passe, d'inclure pleinement la possibilité de ce changement de paradigme dans nos analyses et d'être à l'affût des éléments du nouveau paradigme.

Selon la définition initiale de Giddens, nous devrions être prêts à voir disparaître ou changer considérablement :

- L'idée du monde comme une transformation ouverte par l'intervention humaine. Par exemple, cela remet en question toute l'approche géo-ingénierie du changement climatique : La géo-ingénierie est-elle une approche ultra moderne, pleinement ancrée dans la modernité et donc vouée à disparaître ou fait-elle au contraire partie d'un nouveau paradigme, en dehors de l'augmentation humaine (approche de la singularité), où la définition même du vivant et de sa création change ?

- Un complexe d'institutions économiques, en particulier la production industrielle et l'économie de marché : Des approches telles que "faire moins être plus"comme le suggèrent Chris Thomson et Mike Jackson (p.20), comme une réponse au niveau micro à la crise des paradigmes, en mettant l'accent sur les valeurs et la qualité plutôt que sur la quantité ; faire partie de la solution ? Les institutions de l Consensus de Washington disparaître ? L'ordre libéral laissera-t-il la place à quelque chose d'autre qui puisse gérer la crise ?

- Un certain nombre d'institutions politiques, dont l'État-nation et la démocratie de masse : Essayer de donner un sens à la crise dans le domaine de l'autorité politique et de prévoir ce qui pourrait arriver est le but de les chroniques de l'exagération.

Avant de conclure, je voudrais citer Richard Tarnascomme il a écrit une belle description de ce qu'une crise et un changement de paradigme impliquaient, dans le passé :

"Pourtant, ce serait une profonde erreur de percevoir l'émergence de la Renaissance comme toute lumière et toute splendeur, car elle est arrivée dans le sillage d'une série de désastres non atténués et a prospéré au milieu de bouleversements continus. À partir du milieu du quatorzième siècle, la peste noire a balayé l'Europe et détruit un tiers de la population du continent, sapant fatalement l'équilibre des éléments économiques et culturels qui avaient soutenu la haute civilisation médiévale. Beaucoup croyaient que la colère de Dieu s'était abattue sur le monde. La guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France a été un interminable conflit ruineux, tandis que l'Italie a été ravagée par des invasions répétées et des luttes intestines. Les pirates, les bandits et les mercenaires étaient omniprésents. Les conflits religieux prennent des proportions internationales. La dépression économique sévère a été presque universelle pendant des décennies. Les universités étaient sclérosées. De nouvelles maladies entrent en Europe par les ports et font des ravages. La magie noire et le culte du diable fleurissent, tout comme la flagellation collective, la danse de la mort dans les cimetières, la messe noire, l'Inquisition, les tortures et les brûlures sur le bûcher. Les conspirations ecclésiastiques étaient courantes et comprenaient des événements tels qu'un assassinat soutenu par le pape devant l'autel de la cathédrale florentine lors de la grand-messe du dimanche de Pâques. Le meurtre, le viol et le pillage étaient souvent des réalités quotidiennes, la famine et la peste des périls annuels. Les hordes turques menaçaient de submerger l'Europe à tout moment. Les attentes apocalyptiques abondaient. Et l'Église elle-même, l'institution culturelle fondamentale de l'Occident, semblait à beaucoup le centre même de la corruption décadente, sa structure et son but étant dépourvus d'intégrité spirituelle. C'est sur cette toile de fond de décadence culturelle massive, de violence et de mort que la "renaissance" de la Renaissance a eu lieu". La passion de l'esprit occidental(Pimlico, 1996 [1991]), p.225.

———

Curd, Martin et Cover, J.A., "Commentary on Kuhn's Structure of Scientific Revolution" dans Philosophie de la science : Les questions centrales, éd. Curd and Cover, (New York : W.W. Norton & Company, 1998).

Ertman, Thomas. Naissance du Léviathan : Construire des États et des régimes dans l'Europe médiévale et du début des temps modernes. Cambridge, Royaume-Uni ; New York : Cambridge University Press, 1997.

Giddens, Anthony et Christopher PiersonConversations avec Anthony Giddens : Donner du sens à la modernité(Stanford University Press, 1998).

Grantham, Jeremy, "Soyez persuasif. Soyez courageux. Être arrêté (si nécessaire),” Nature, 491, 303, 15 novembre 201, doi:10.1038/491303a.

Jackson, Mike, "Changement global de paradigmeShaping Tomorrow", 20 juin 2012.

Kuhn, Thomas S., Ta structure des révolutions scientifiquesInternational Encyclopedia of Unified Science, Volume 2, Number 2, (Chicago : The University of Chicago, 1970 [1962]).

Lavoix, Hélène, Indicateurs et méthodologies de prévision des crises et conflits : Évaluation(Paris : AFD, décembre 2005).

Lieberman, Victor, B. "Local Integration and Eurasian Analogies : Structuring Southeast Asian History, c.1350-c.1830 ;" Etudes asiatiques modernes 273 (1993), p. 475-572

Lieberman, Victor, B., Étranges parallèles, l'Asie du Sud-Est dans le contexte mondial, c.800-1830 Vol.1 Intégration sur le continent (Cambridge : Cambridge University Press, 2003).

Lin Yü-Sheng, La crise de la conscience chinoise : L'antitraditionalisme radical à l'ère du 4 mai(Wisconsin : The University of Wisconsin press, 1979).

Tarnas, Richard, La passion de l'esprit occidental : Comprendre les idées qui ont façonné notre vision du monde(Londres : Pimlico, 1996 [1991]).

Thomson, Chris, & Jackson,Mike Nouvel objectifMai 2012, Façonner demain.

Commentaire de Chris Holtom, directeur de l'information chez Mars Omega Partnership Ltd - envoyé par e-mail et reproduit avec autorisation.

Merci pour cet éclairage. Je pense que non seulement nous sommes dans un changement de paradigme étant donné toutes les conditions que vous citez (la crise de la dette souveraine, la crise financière, la crise économique mondiale, l'insécurité de l'eau, l'épuisement ou l'insuffisance des ressources, les tensions internationales, et j'ajoute le changement climatique, la croissance démographique, le pic pétrolier.....) mais que le rythme croissant du changement causé par ces conditions invite à un rythme équivalent de changement dans la pensée qui est un peu plus rapide que la capacité de nos institutions actuelles. Cela suggère que le "frein" démocratique que nous subissons en nous adaptant à un changement de paradigme va sérieusement nous désavantager (les démocraties - l'"Occident") par rapport aux théocraties et autocraties du Moyen-Orient et de ce que nous appelions autrefois l'Extrême-Orient. Ces dernières peuvent se retourner sur une pièce de monnaie, pour ainsi dire, mais pas nous.

Merci beaucoup pour ce commentaire Chris !

Je me fais l'écho de votre inquiétude et de vos réflexions concernant l'incapacité de nos institutions à penser assez vite pour faire face à la phase actuelle de changement de paradigme. Je me demande toutefois si cela ne se produit pas parce que nous avons refusé (ou été incapables) de voir les changements à venir et que nous sommes donc en fait assez avancés dans la crise du paradigme... mais peut-être est-ce exactement pour cela qu'il y a toujours une crise avant un changement ?

J'espère que vous avez tort en ce qui concerne les démocraties : s'adapter à un changement une fois qu'il s'est produit demandera beaucoup de créativité, d'innovation, d'essais et d'erreurs, et il est à espérer que la démocratie, parfois désordonnée et lente, soit le meilleur environnement pour cela. Il est vrai que si un pays bénéficie de ce que nous pourrions appeler un despotisme éclairé, alors cela peut être plus rapide ; mais si l'autoritarisme n'est pas éclairé, alors ils tomberont dans les ténèbres. Et la difficulté avec le despotisme est que la peur bloque le chemin. D'une manière ou d'une autre, nos "démocraties" actuelles doivent également faire face à de nombreux types de peurs, mais très probablement pas aussi terribles que celles existant sous un régime véritablement autoritaire.

En fait, nous aurions certainement besoin de démocraties composées de citoyens éclairés (y compris l'élite), dans une optique kantienne, et vu le désordre de l'éducation et ce dont nous sommes souvent témoins, ce n'est probablement pas le cas. Pourtant, il existe aussi de nombreuses personnes éclairées, conscientes et concernées, donc tout n'est peut-être pas perdu, même si le chemin à parcourir sera très probablement compliqué et difficile...