COVID-19大流行病现在是一个全球性的事实。它仍然涉及许多不确定因素。在目前和不久的将来,我们需要把正在进行的大流行病作为一个具有复杂的连带影响的全球灾难性危机来处理。我们还需要开始考虑重建问题。我们在这里关注的是重建,这将使政体再次充分运作,即不处于应急模式。这可能从规范到社会政治系统,通过生产商品和服务的方式。它可能是这些系统的要素,或者是其中较大的部分。

在这篇文章中,我们首先解释说 我们有工具 即使考虑到完全不确定的情况,也要适当和建设性地提前计划。我们决不能让同样在冲击我们的无准备灾难继续下去。因缺乏预期而导致的无准备状态也必须停止。

然后我们转向我们需要考虑的真正问题。 生存和重建.因此,我们概述了我们的研究问题和范围。我们解释说,我们要回到政治的基本面(而不是政治家的政治)。我们开始概述生存和重建两者是如何交织在一起的。因此,我们描绘了一个未来的草图,以及我们需要进一步研究的内容。

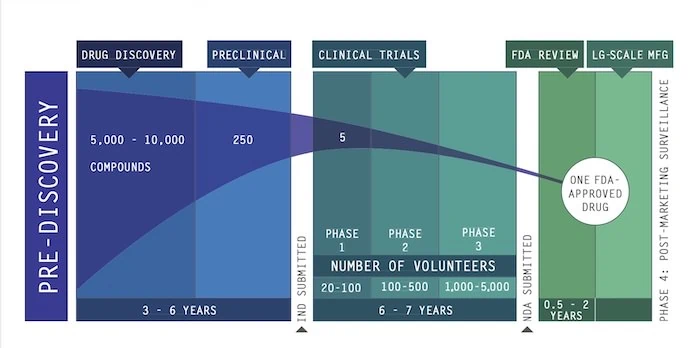

最后,我们开始构建一个结构,用于 我们的一套方案 这将勾勒出可能的未来。我们强调,有两个因素是至关重要的,将决定我们的未来:疫苗和抗病毒预防和治疗。在这里,我们重点讨论这个因素中的第一个。 疫苗.我们不仅关注发现合适的COVID-19疫苗,还关注免疫接种过程的各个阶段。因此,我们得到了一个初步估计,大规模的疫苗接种运动最早可能在以下时间开始 2022-2023年冬季 (所有候选疫苗)。该 下一篇文章 重点是抗病毒的预防和治疗。

考虑到未来任务的范围非常大,这篇文章是一系列文章的第一篇,重点是战略远见和预测,以便在COVID-19中最多生存下来,然后进行重建。

为了能够实现生存(跨领域)和重建的目标,我们需要同时部署和使用监测来进行预警和战略预见。这不是一种选择,而是一种关键的需要。

监测适当的模式,并与致命的偏见作斗争

监测必须在两个方面进行。首先,我们必须监测在科学中发生的事情,跨越许多学科。然后,我们还必须考虑在实地发生的事情。这种监测将允许修订一个每天都在检查、改变和改进的知识。

随着我们监测的结果,我们将需要更新我们所有的模型,包括那些我们日常使用的、不知不觉中在我们头脑中活跃的隐性模型。事实上,如果我们不这样做,这些内在模型将成为认知偏见。而认知偏差,当生存受到威胁时,可能是致命的。

这一部分极具挑战性,因为我们知道,人类天生不善于更新让他们理解世界的内在模型(如Heuer, Richards J. Jr, 情报分析的心理学中央情报局情报研究中心,1999年--更多内容请见我们的网站。 在线课程1 - 模块3).

例如,正如安德森等人所表明的,如果我们遇到一个新的问题,并且没有很多相关的信息,我们的大脑就会创建一个第一个非常近似的模型。这个模型使我们拥有的任何数据都有意义(Craig A. Anderson, Mark R. Lepper, and Lee Ross, 社会理论的持久性。解释在信誉不佳的信息持续存在中的作用, 《人格与社会心理学杂志》1980年,第39卷,第6期,1037-1049)。

那么,一旦这种模式被创造出来,要改变它就变得非常困难。要做到这一点,必须付出努力。换句话说,大多数人,会坚持他们最初的模式,即使出现新的事实和证据。这并不是说他们撒谎或表现出不良意愿,尽管这当然也可能发生。而是这些人首先要在信息不充分的情况下对一个新问题做出解释。当他们收到新的信息时,他们的模型已经变得不充分,但它仍然过滤了他们的理解(Craig A. Anderson等人,同上)。

不幸的是,COVID-19大流行病正好对应了产生这种认知偏差的最坏情况。我们有一个新病毒的出现,然后是一个全新的大流行情况,有全新的连带影响。因此,我们处于一个完美的境地,看到过时的内在认知模型对已经是灾难性的情况造成了破坏。

因此,我们绝对需要应用所有的方法,帮助我们克服使用过时的模型。明确的模型和战略预见和警告的方法,包括监测,在这里是至关重要的。

我们都必须学会处理不确定性

此外,战略远见和明显的情景,可以帮助我们在不确定因素仍然存在时处理它们。

事实上,建模和情景构建是流行病学家使用的方法学工具(例如最近一项非常有影响力的研究,帝国学院COVID-19反应小组。 非药物干预(NPIs)对降低COVID19死亡率和医疗需求的影响,2020年3月16日)。而我们,作为社会科学家、风险管理者和决策者,也必须效仿并使用这种方法。

同时,我们部署的一系列应对措施也必须,最好是尽可能快速和灵活。这很有挑战性,但这是有可能的。

即使是小企业也能做到这一点。就能力而言,向前迈进的一个方法是将某些部分的工作相互配合,例如在商会或专业协会内。

即使是个人也可以而且应该这样做。事实上,在大流行病中,他们是那些首先站在第一线的人。首先要关心和保护的是医务人员,这一点不断被强调。这当然是不可缺少的。参与对生存至关重要的活动的每个专业都是关键。

然而,与他们这些专业团体一起战斗在第一线的是每一个人,他们的身体和他们对情况的理解。他们是那些将阻止或不阻止传染病的人。他们也是那些将战胜病毒或不战胜病毒的人。

为我们的问题定性--先生存后重建

重新发现生存的重要性

我们已经从正常类型的生活和系统转移到紧急状态,只有生存才是最重要的。

尽管散布着许多阴谋论和各种否认,但此举的原因是基于我们所谓的风险。 粗略的最坏情况基线方案.这是流行病学的方法,在开始模拟处理大流行病的方案之前,对总体可能的死亡人数进行估计(例如,帝国学院COVID-19反应小组。 非药物干预(NPIs)对降低COVID19死亡率和医疗需求的影响谈到这一点,我们将不再讨论。)因此,我们在此将不再讨论这一点。

因此,我们又意识到了生存作为首要动机的重要性。我们正活在政治真正的本质中:人类在社会中的组织是为了生存,而政治当局的基本使命是确保他们的生存和安全(如 什么是政治风险? 和相关书目)。大多数人已经忘记了这些基本要素,但这场大流行病有力地、无情地提醒了我们这些基本要素。

如果你仔细想想,我们都在经历的事情绝对是超乎寻常的。一个又一个国家,在几天内,根据案例,我们从一个照常的状态(对于那些不关注世界的人来说)变成了完全的禁锢,经济优势的结束,封闭的边界,自由的结束,"乐趣 "的结束。而 168个国家 在几个月内,一个接一个地面临同样的磨难。而我们看到它,并跨越遥远的距离进行交流。这也是完全新的。

破坏和重建

同时,作为一个结果,通常的前COVID-19系统正在被破坏。

破坏的范围、程度和深度将取决于COVID-19紧急状态系统将持续多长时间,取决于大流行病的致命性和对人口造成的痛苦数量。这也将取决于大流行病和COVID-19紧急状态系统的处理方式以及COVID前系统的复原力。

反过来,重建将取决于作为社会意识形态和政治制度的前19世纪世界的哪 "部分 "被破坏,以及这种破坏是如何进行的。它将由大流行病直接造成的损失和纯粹的破坏程度决定。大流行病结束时各行动者的状态,即实力、能力、意图、创伤等,也将同样强烈地影响重建。

面罩短缺的案例

例如,民众和他们的统治当局的生活,他们所面临的棘手的障碍和恐惧,将在他们的记忆中留下烙印。这些肯定会强烈地影响他们未来的决定和行动。

例如,整个欧洲和美国都面临着令人难以置信的口罩短缺问题(例如,周艳秋," ")。应对冠状病毒面罩短缺的全球努力“, The Conversation,2020年3月17日;Keith Bradsher 和 Liz Alderman, "世界需要口罩。中国制造 - 但一直在囤积它们",2020年3月13日,3月16日更新。 纽约时报).

这是由过去的管理不善和密集的面罩制造能力外包造成的,特别是外包给生产一半面罩的中国(同上;Fabien Magnenou," ")。冠状病毒:为什么法国不采取呼吸保护措施?“, 法国信息,2020年3月19日)。

因此,非生产者必须等待他人,特别是中国的善意、仁慈和礼物。他们必须等待,直到出口再次变得可用。

因此,必须凭借想象力、勇气和良好的意愿,从头开始,匆匆忙忙地重新创造新的生产能力,同时必须重新创造技术诀窍。可能缺乏足够的材料。在开始时,所产生的产品可能并不像需要的那样安全(如 Juliette Garnier, “冠状病毒:调动全身力量制造组织结构“, 世界报,2020年3月17日)。

在此期间,传染病蔓延,人们死亡。从好的方面看,创新和新的生产方式将从这场面罩之争中出现。

然而,这种压力、死亡和恐惧在我们的有生之年肯定不会被遗忘,也许几代人都会被遗忘。因此,非常有可能的是,向中国或其他地方的大规模外包已经结束,特别是对于可能具有关键重要性的货物。

回到我们的主要问题上,我们因此面临着一个双重任务。我们必须预见不久的将来,以便能够生存下去,同时,确定各种破坏和新生的重建的情况。然后,在这第一层的基础上,我们必须预见到可能的重建方式。

为我们这套方案寻找第一个结构

关于时间的重要性

作为序言,我们需要强调我们在为COVID-19大流行病建立一套情景架构时面临的一个补充挑战。

我们需要引入一个相对精确的时间框架。事实上,大流行病持续的时间长度,以及所采取的措施的时间和持续时间确实很重要。这一点在研究流行病学时是显而易见的,这将是我们要建立的主要材料之一(例如帝国学院COVID-19反应小组。 同上。; Joseph T Wu等人。 预测和预报源自中国武汉的2019年nCoV疫情的潜在国内和国际传播:一个模型研究, 柳叶刀》杂志,2020年1月31日)。

关键的关键因素:疫苗和抗病毒的预防和治疗

决定所有其他因素的第一个因素是疫苗和/或抗病毒预防和治疗的存在--或者说在我们的案例中是不存在的。一旦疫苗或治疗或两者都是可行的,那么第二个关键问题就是在需要的地方有足够数量的疫苗和治疗。最后,我们还有大规模疫苗接种和/或治疗的操作。这些因素是绝对关键的。

事实上,一旦疫苗被广泛使用,并且对人口进行了免疫,那么大流行病就会结束。在治疗方面,我们可能会有更多的变化和阴影,但从根本上说,该因素的运作方式可能是相似的。我们将在分析后完善这一说法。

确定可能的候选疫苗以及抗病毒预防和治疗的科学努力是相当大的。这主要归功于中国很早就对 "Sars-CoV-2的遗传物质进行测序 "的努力,并愿意尽快分享它(例如:Wu, F., Zhao, S., Yu, B. )。 等人。 中国与人类呼吸道疾病相关的一种新型冠状病毒. 自然界 579, 265-269(2020),2020年2月3日;更新的GenBank "SARS-CoV-2(严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2)序列"; Laura Spinney, "冠状病毒疫苗何时能准备好?“, 卫报,2020年3月13日)。

然而,我们应该注意到--对于下一次大流行来说--在过去的几年里,特别是2003年SARS流行以来,时间已经失去了意义。事实上,"针对冠状病毒的药物治疗 "并没有包括在过去25年的抗病毒药物治疗的进展中(在Kerstin Kullmann和Veronika Hackenbroch的采访中,对来自汉堡的生物化学家和病毒研究者Matthias Götte的采访,"迫切寻找COVID-19的治疗方法“, 明镜》杂志,2020年3月13日)。

疫苗

发现事项

各种公司、大学和研究实验室目前会在15个之间进行探索(Pang等人,2020年2月,见 疫苗表)和35种不同类型的候选疫苗(Laura Spinney,同上)。它们都处于整个过程的早期阶段(同上;John Hodgson,"大流行病管线“, 自然界2020年3月20日)。到4月15日,将探索70多个候选疫苗,其中5个处于初步试验阶段。生命线管道“, 路透社,2020年4月13日)。

例如,美国Moderna Therapeutics公司的候选疫苗已经开始进行人体试验(Michelle Roberts, "The New Life of Life")。冠状病毒。美国志愿者测试首个疫苗“, 英国广播公司,2020年3月17日)。在这种情况下,动物试验甚至被跳过了(同上)。其他人体试验将于2020年4月开始(Spinney,同上)。法国赛诺菲公司也在研究一种候选疫苗(见下文)。

霍奇森指出,由新加坡开发的另一种候选疫苗将处于生产阶段(霍奇森,同上)。这可能是一个编辑错误,因为经过核实,由新加坡开发的疫苗将进入生产阶段。 公司Arcturus 还没有进入临床试验。他们预计 "在今年第三季度 "开始第一阶段的临床试验,并在2020年底或2021年初完成(Joyce Teo, "包括新加坡在内的各国都在竞相开发疫苗“, 海峡时报,2020年3月25日)。因此,新加坡和Arcturus还没有接近制造阶段。然而,Arcturus公司表示,他们的制造过程将比其他疫苗更快(Arcturus网站同上)。

中国的CanSino生物制品公司也已开始进行第一阶段的临床试验,该试验应持续到2020年12月(中国开始进行病毒疫苗的临床试验, 星报,2020年3月22日)。

制造疫苗的剂量也很重要

一般来说,科学研究估计,我们最多只能在10至18个月内获得疫苗(例如Spinney的访谈,同上;Helen Stillwell,"SARS-CoV-2 - 疫苗状况“, 病毒学博客;2020年3月11日;Roy M Anderson等人,"基于国家的缓解措施将如何影响COVID-19流行病的进程?" - 柳叶刀》杂志 - 2020年3月9日在线发表)。然而,这些研究很少提及这10至18个月中包括了疫苗接种过程的哪个阶段。

美国国家过敏和传染病研究所(N.I.A.I.D.)所长评估说,"它(疫苗)最早可在一年到一年半内部署,"这将倾向于暗示它届时已经被制造出来(Carolyn Kormann, "开发冠状病毒疫苗需要多长时间?“, 纽约客》(The New Yorker,2020年3月8日)。

就赛诺菲公司而言,其全球疫苗研发负责人估计,充其量 "一种疫苗可以在一年半内完全准备好获得许可"。(同上)在这种情况下,这意味着制造剂量的时间不包括在一年半之内。这听起来合乎逻辑,因为如果没有疫苗的成分,可能很难评估生产疫苗所需的时间和数量。

就制造剂量的估计而言,例如,Inovio公司的目标是在2020年底前制造100万个剂量(Tarryn Mento," ")。Inovio Pharamaceuticals快速推进人体试验,正在开发100万剂量的冠状病毒疫苗“, KPBS2020年3月20日)。这只是一个目标,因为到2020年1月底,它的生产能力是每年100.000剂(Jon Cohen,"科学家们正以创纪录的速度创造新的冠状病毒疫苗--但它们可能来得太晚了“, 科学,2020年1月27日)。

Moderna公司每年最多可以生产1亿剂,但会为此使用其所有的生产能力(Cohen,同上)。对于另一种候选疫苗,"昆士兰团队说它可以在6个月内生产20万个剂量"(Cohen,同上)。

就美国而言,赛诺菲公司 "拥有既定的能力和基础设施,可以在位于纽约和宾夕法尼亚州的两个现有设施中生产多达6亿剂疫苗,而不影响其他疾病的疫苗供应,包括流感"(赛诺菲,"美国的疫苗")。赛诺菲动员起来,开发针对COVID-19的疫苗",2020年3月23日)。同时,在2020年3月23日,赛诺菲确认了其时间表。"我们估计,我们将在六个月内推出候选疫苗进行体外测试,并有可能在一年半内进入临床试验"(赛诺菲,"赛诺菲在抗击COVID-19中的应对措施",2020年3月23日)。

在此期间,2017年创建的 防备流行病创新联盟 (CEPI)正在建立其能力,以生产 "在12-18个月内可获得的数百万剂量"(Hodgson,同上)。

中国疫苗生产商现在也有大规模的疫苗生产能力。在2018年。 郑亚明 据估计,中国每年生产7亿剂疫苗(中国疫苗的格局:历史、分类、供应和价格. BMC Infect Dis).

对未来疫苗剂量生产的全球估计仍然相当难以捉摸,需要通过设想来处理,等待进一步研究。

紧急情况或生存期能持续多长时间?一个初步的估计

这一首次开源的简要审查为我们提供了指导方针,以进行进一步的深入研究并确定需要进行的监测。事实上,我们现在至少有了确定第一批监测指标的材料,以跟踪当地的情况。

同时,与 "疫苗因素 "相关的每一个不确定性都会在我们的情景树中创建一个子分支。换句话说,在下面的段落中,每当我做出假设并使用 "想象 "或 "如果 "这样的词时,这意味着我们正在处理子分支和子情景。

在等待我们的情景树的最终架构时,我们已经可以大致勾勒出一个非常乐观的情景。这是一个至少有一种当前候选疫苗在12个月内成功通过所有试验的情景。这使我们在2021年3月开始制造过程。

在此,我们必须记住,新加坡和那些使用类似Arcturus技术的国家可以更迅速地生产疫苗。然而,临床试验必须首先获得成功。

现在,一个 2018年的演讲 由RA工作组主席在 欧洲的疫苗 (欧洲制药工业协会(EFPIA)内的一个专门的疫苗小组,欧洲制药工业的专业协会)对整个疫苗生产过程给出了24个月的时间,直到分配(幻灯片6--见下文)。

让我们想象一下--但实际上这里需要进一步的分场景--将作出努力并成功地加快这一过程,并将其减少到20个月。这让我们看到了2022年11月。然后,必须开始大规模的疫苗接种活动。我们暂且不谈这部分内容,但还是要强调,大规模的免疫接种运动不是一项小的努力(例如,世卫组织 "Aide Mémoire--")。 确保使用注射疫苗的大规模免疫接种活动的效率和安全“)

在这里,我们必须想知道需要注射的免疫剂量的数量。我们必须想知道免疫的时间长度。如果有一天SARS-CoV-2像流感一样每年变异和变化,或者不变异,我们面前就会出现不同的情况。

在最好的情况下,我们可以设想只需要注射一剂,而且免疫将持续多年。我们还可以假设 群众免疫 只需70%的人口接受疫苗,就能达到这一目标(对流感所需的粗略估计,见Kenneth A. McLean, Shoshanna Goldin, Claudia Nannei, Erin Sparrow, Guido Torelli, "2015年全球季节性和大流行性流感疫苗的生产能力“,疫苗,第34卷,第45期,2016年10月26日,第5410-5413页;"社区保护",表在Paul E.M. Fine, ... W. John Edmunds, in 普罗特金的疫苗(第七版), 2018).

在这些条件下,作为一个粗略的近似值,我们可能需要生产70%×77亿=53.9亿个剂量来对全世界的SARS-CoV-2进行免疫。

因此,可能还需要建立与这一生产有关的各种合作方案和可能的国际紧张关系。

在任何情况下,都必须密切关注疫苗进程的演变,并监测其行动,因为任何国家和政府都不可能出现像口罩那样的情况。

作为结论,对疫苗最佳情况的第一次粗略估计表明,我们将不得不等到2022-2023年冬季。这一评估包括许多未知因素,我们必须通过方案、监测和持续修订来处理。此外,完全不可预测的事件也可能发生,例如病毒的突变,使其致死率降低,这是乐观的做法。

我们已经进展到建立我们情景树的整体结构。我们也有了一个时间框架。同时,这个时间框架也告诉我们,我们不能坐等疫苗。在我们工作的早期阶段,未来几年的生存系统或生存阶段,可能需要包括大量富有想象力的解决方案,混合隔离和锁定,新的组织和生产方式,改善个人保护,新的技术能力,如人工智能,以及关键的抗病毒预防和治疗。

我们接下来将看看主要的潜在抗病毒治疗方法,包括产生如此多希望的氯喹(如 中华民国时期的《和合本草纲目》。 2020年3月12日;43(3):185-188.DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009《磷酸氯喹治疗新型冠状病毒肺炎的专家共识》;高建军,田振学,杨旭,"突破性进展。磷酸氯喹在临床研究中显示出治疗COVID-19相关肺炎的明显疗效",《生物科学趋势》,2020年第14卷第1期,第72-73页,2020年3月16日发布,【提前出版】2020年2月19日发布)。

*对于疫苗,2017年创建的 防备流行病创新联盟 (CEPI)确定了五个步骤。发现、开发/许可、制造、交付/储存、最后一英里。

进一步的详细书目

Anderson, Roy M, Hans Heesterbeek, Don Klinkenberg, T Déirdre Hollingsworth,"基于国家的缓解措施将如何影响COVID-19流行病的进程?" - 柳叶刀》杂志 - 2020年3月9日在线发表

Pang J, Wang MX, Ang IYH, Tan, SHX, Lewis RF, Chen, JI, Gutierrez RA, Gwee SXW, Chua PEY, Yan Q, Ng XY, Yap RKS, Tan HY, Teo YY, Tan CC, Cook AR, Yap JCH, Hsu LY, "。2019年新型冠状病毒(2019-nCoV)的潜在快速诊断、疫苗治疗方法。一个系统的回顾,” J.Clin.医学.(2020)9(3),doi: 10.3390/jcm9030623(2020年2月13日收到)。

Wu, F., Zhao, S., Yu, B. 等人。 中国与人类呼吸道疾病相关的一种新型冠状病毒. 自然界 579, 265-269(2020),2020年2月3日。https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3。

Thevarajan, I., Nguyen, T.H.O., Koutsakos, M. 等人。 患者康复前的伴随性免疫反应的广度:非严重COVID-19的案例报告. 医学 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0819-2

Zheng, Y., Rodewald, L., Yang, J. 等人。 中国疫苗的格局:历史、分类、供应和价格. BMC Infect Dis18, 502(2018)。https://doi.org/10.1186/s12879-018-3422-0

特色图片。图片由 Gerd Altmann 从 淘宝网,公共领域